• 背景:大宝山矿区曾因民间采矿、选矿活动,造成水土流失严重,土壤酸化,大量重金属溶出,给周边生态环境、农业生产和人民健康造成严重威胁。• 治理措施:项目自2018年始分四期实施,聚焦国家重点生态功能区定位,按照统筹“上下游、山上山下、地上地下”系统保护修复思路,采取“源头防控、过程阻断、末端治理”修复策略。首创“原位基质改良+直接植被技术”,无需客土,通过调控微生物群稳定重金属,降低其迁移,从源头上减少酸性废水与重金属污染。

• 治理成效:2021年12月全面完工,修复面积约90公顷,植被覆盖度高达95%以上,土壤和外排水pH值从3以下提高至中性,外排水中的重金属元素含量降低达90%以上。项目还带来了可观的经济效益,区域水土流失问题得到解决,一年可节约清淤费和废水处理费558万元,修复的林地产生间接效益超1800万元,累计节约治理费用1.73亿元。

福建闽江流域山水林田湖草生态保护修复工程• 背景:闽江河口湿地受互花米草入侵、水鸟栖息地减少、海漂垃圾及上游污染等问题影响,湿地生态系统受损,威胁着珍稀濒危水鸟群落和湿地生物多样性稳定。

• 治理措施:以流域协同保护和入侵物种治理为主线,构建“生态保护、生态治理、水系修复、人居环境整治”的四层保障体系,形成“1+3+N”的系统治理模式。“1”是将闽江河口湿地与相关流域作为一个整体单元;“3”为统筹“陆地海洋、岸上岸下、流域上下”;“N”为开展林分改良、污水系统提质增效等多项保护修复措施。同时,以院士工作站为基础,探索生态保护修复“科技特派员”模式,并构建全民参与体制机制,开展生态保护志愿者行动等。• 治理成效:片区国控、省控环境质量监测站点(断面)Ⅲ类以上水质比例达到100%,累计完成除治互花米草1810亩,种植乡土植被875亩,自然恢复乡土植被425亩,年清理海漂垃圾450余吨。湿地生态系统得到恢复,扩大了水鸟栖息地面积,保护了珍稀濒危水鸟群落稳定,成为福建省重要生态名片。

江西赣州市寻乌县废弃矿山生态修复治理项目• 背景:寻乌县因上世纪70年代末开始的大规模无序开采,遗留下大面积废弃矿山,生态环境遭到严重破坏。

• 治理措施:当地统筹推进山水林田湖草沙生态保护修复,按照宜林则林、宜耕则耕、宜工则工、宜水则水的原则,采取生物治理、加工治理、工程治理等综合治理措施。

• 治理成效:曾经满目疮痍的废弃矿山重现绿水青山,寻乌县开发建设工业园区用地7900亩,建设高标准农田2000亩,种植油茶等经济作物5600亩,建设两个光伏发电站,年发电量约4200万千瓦时,收入超4000万元。同时,统筹推进矿山遗迹科普体验、休闲观光等文旅项目建设,推动了生态产品价值实现,寻乌县也被评为国家生态文明建设示范县等。

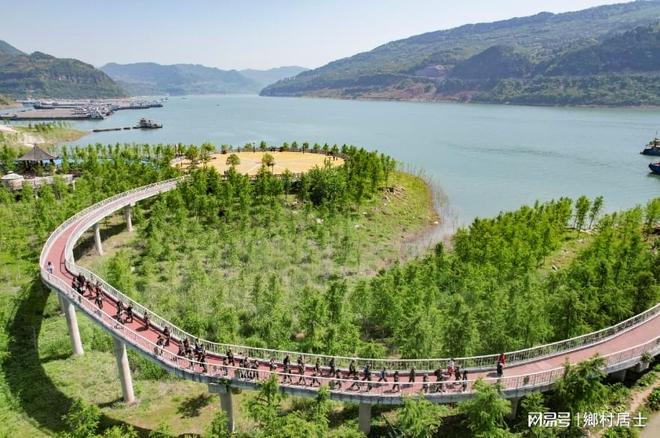

重庆三峡库区腹心地带山水林田湖草沙一体化保护和修复工程• 背景:三峡库区存在水土流失与面源污染等突出问题,影响三峡水库稳定高效发挥功能。

• 治理措施:重庆选择在三峡库区腹心地带开展该工程,跨越万州区、涪陵区等6个沿江区县,共划定8个修复单元,统筹部署9项重大工程,134个项目。例如忠县皇华岛按照“保护文化遗产,展示生态之美”的思路,对全岛实施整体保护、系统修复和综合治理,因地制宜补种植被,实施林相改造、消落带治理,疏通水系脉络,恢复稻田湿地功能。

• 治理成效:有效遏制了水土流失,增强了水源涵养能力,为珍稀动植物提供稳定的栖息地,维护了生物多样性,助力三峡库区水环境质量安全,进一步筑牢长江上游重要生态屏障。